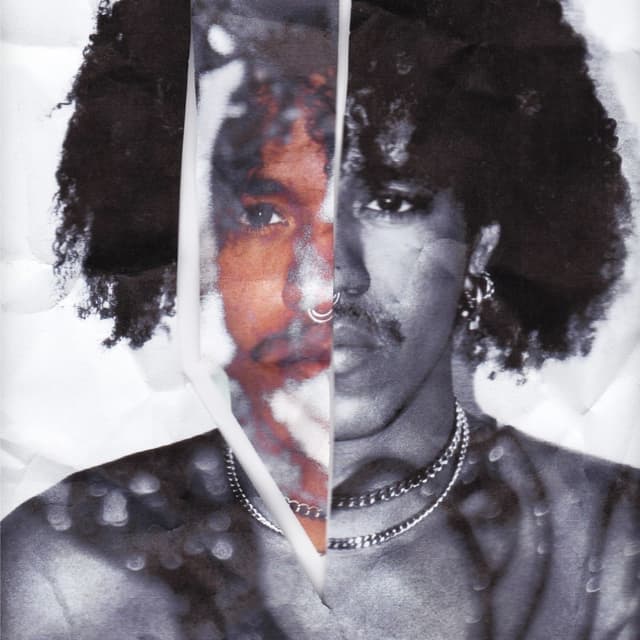

Oceanは東京を拠点に活動するアーティストです。イラストから実験的なテクノロジー、アーティスト名DOT.KAIでの音楽活動など多方面で活動しながら、アート・サウンド・テクノロジーの交差点を探求しています。本インタビューでは、ノースカロライナから日本に移り住み、約10年を過ごすまでの歩み、AIに満ちた時代における創作の喜びと葛藤、そして東京が自身のアイデンティティを自由に探求する場となった彼のストーリーを振り返ります。 また、彼のクリエイティビティへの向き合い方、コミュニティの大切さ、そして「名声よりも人とのつながりを優先する」という価値観がいかに自身の道を形づくってきたかについても語ります。

自己紹介

あなた自身について教えてください。どんな人で、どこから来て、どんなことをしているのかなど、自由に話してください。

オーシャン・エヴァーズ=ピートです。今の自分を表すなら「クリエイティブ・テクノロジスト」と言えるかもしれません。はっきりした肩書きをつけるのは難しいんです。ひとつのことを極めているとは思えないし、同時にたくさんのことをできるようになりたいから。 アメリカ出身で、ノースカロライナとニューヨークで子供時代を過ごしました。日本に引っ越して、もうすぐ十年になります。 僕の活動は幅広く、伝統的なイラストやアート、ミクストメディアから、テクノロジーを使ったUIやアプリの開発までいろいろやっています。最近はWebGLのようなインタラクション技術や3D、そして少しAIにも取り組んでいます。

音楽もやっているんですよね?

はい、10代の頃からずっと音楽に興味があったんです。楽器をひとつ弾けますが、あまり上手いわけではありません。それでも、音楽メインのプロジェクトをいくつかやってきました。一番大きいものは、おそらく自分のアーティスト名 DOT.KAI での活動です。最初の頃は、日本のグループ Dosing と一緒にやっていて、トラップメタルやオルタナティブ系の派生プロジェクトもありました。 その後、同じく東京に住んでいたArran Symと組んだ活動は、より心に残っています。彼と一緒にフルアルバムやいくつかのシングルを制作したし、これからも一緒に活動を続けていくつもりです。 僕の目標は、こうしたさまざまな関心を組み合わせながら、それぞれの分野でも上達していくことです。演奏、プロダクション、ステージでの存在感を高めたいし、さらに3DやXR/ARだけでなくマイクロエレクトロニクスまで取り入れたユニークな体験を作り出すこと。結局、僕はただ、もの作りをしたいだけ。かっこいいものを作りたいだけなんです。

きっかけ

クリエイティブ業界で活動を始めるきっかけは何でしたか?

正直、選択肢はなかったと思います。これは僕の仲のいいクリエイティブ仲間にも当てはまることなんですが、これをやらなければ気が狂ってしまう、という思いなんです。オフィスでつまらない仕事をしている自分なんて想像できません。 もっと深く掘り下げると、僕は兄弟の中で長男ですが、7歳年上のゴッドブラザーがいたんです。幼い頃、彼がアートやアニメ、ビデオゲームなど、いろいろなクリエイティブなものを教えてくれました。当時は親世代の多くが、そういうものは子供に良くないと考えていた時代でした。しかし、彼の影響を直接受けて、彼が創作活動を始めるのをそばで見ていたことが、僕の中で大きな刺激となりました。その後、自分の意思を持ち始めた十代後半には、イラストに限らず他の表現にも積極的に挑戦するようになりました。 もうひとつ大きな存在は祖父です。彼はアメリカ中西部で最初期の黒人コンピュータ科学者のひとりで、とても早い段階で僕にテクノロジーを教えてくれました。それで「アートとテクノロジーをどう結びつけられるか」を考え始めたんです。その後は、出会った多くの素晴らしい人たちから学び続けながら、自分の道を広げてきました。

面白いですね。多くの人は趣味からクリエイティブを始めると思いますが、Oceanさんの場合はどうやって趣味からプロのキャリアへとつながったのですか?

「プロ」というのは、真剣に取り組んでいるかどうかだと思います。僕にとっては大金を稼ぐことや、そもそもお金を稼げているかどうかは必ずしも重要ではありません。本気で取り組み、その意識で活動していれば、それはすでにプロだと思います。もちろんお金を得られれば助けになりますが、僕が自分の活動を「プロ」だと意識し始めたのは、学校に通っている時や仕事をしている時でも、自分の時間の大半をクリエイティブなプロセスに費やしていた頃です。 その意識の切り替わりは、ある日突然起こったのではなく、少しずつ傾いていった感じでした。その決定的な転機になったのは、日本に移住したことです。「学生やエンジニアでありながら片手間に音楽をやっている」という意識がなくなり、「自分はクリエイティブな人間であり、他のことは二の次だ」と思えるようになったんです。 さらに、日本で出会った Dosing の存在も大きかったです。最初に彼らと出会ったとき、すでに強いコミュニティをつくり、本気で活動していました。その中に入ったことで、自分も一気に引き上げられ、ひとりでは得られなかったリソースや学びにアクセスできるようになったんです。

つくる楽しさと難しさ

あなたはいろいろな形でクリエイティブな活動をしていますが、その中で一番幸せを感じる瞬間はどんなときですか?

一番大きいのは、何かが完成した瞬間ですね。それを聴いて「うわ、自分がこれを作ったんだ、すごいな」と思えるとき。作品を見返したり、人に送ったりする時もそうです。 ただ、友達に作品を送ることにはまた別の喜びがあります。ユニークなウェブサイトでも、曲でも、アートでも、それを受け取った友達が「これ最高だね」と言ってくれて、楽しそうにしているのを見ると、自分で完成を喜ぶ以上の幸せを感じます。正直、完成させるのはフラストレーションが多いですが、誰かと共有して喜んでもらえる方が嬉しいんです。 もうひとつは、誰かと一緒に何かに没頭する瞬間です。いわゆるフロー状態と呼びたくはないけれど、例えばこの前、パートナーとその友達とギターを弾いていた時のこと。自分は上手いわけではないけれど、ある瞬間に何かがかみ合って、全員の感覚がひとつになったんです。それが10分くらい続いて、最初は「自分は下手だし何をしているんだろう」と思っていたのに、最後には全員で「今のは最高だったね」と言い合えた。 「思っていた以上に自分はできるんだ」と気づけるその瞬間が本当に大きいんです。クリエイティブな場ではこうしたことが常に起こります。自分のためだけであっても、未知の領域に挑み、新しい世界に踏み込んでいく。その感覚が何よりの喜びです。

そうですよね。では逆に、一番つらかった経験は?辞めたいと思ったことはありますか?

あります。最近まさにそういう時期を経験したんです。音楽もテクノロジーも、古典的なビジュアルアートも、僕が関わるすべての分野に影響しました。目の前に登らなければならない山がとても大きく見えることがある。多くのクリエイターやアーティストは、その山を小さな塊に分けて取り組み、無理なく進める方法を身につけています。でも、そのバランスを保つのはいつも難しい。 そして時には、世界があまりにも速く変わってしまうことがあります。創作の仕方、アートのあり方は、ある程度のツールやルーティン、繰り返しの積み重ねに依存していますが、大きな変化が突然訪れると、それとうまく噛み合わないこともある。変化は刺激的なこともあるけれど、その種類によっては負担になるんです。 僕にとって特に大きな衝撃だったのはAIの登場でした。自分が関わるすべての分野に影響を及ぼしました。音楽のリリース方法も、アーティストがオンラインでどう見られるかも変わった。すでにストリーミングでは毎日何十万曲も出ているのに、そこにAIが作った「偽のアーティスト」まで加わって、ノイズが一気に増えました。 テクノロジーについても同じです。以前はもっと専門的で、努力しないと習得できないスキルでした。正直に言うと、ある程度の「敷居の高さ」は好きでした。コンピュータを使ったクリエイティブをするには、それなりに苦労してスキルを身につける必要があったからです。でもそれがなくなると、確かにクリエイティブが民主化されるという良い面はあるけれど、その分ノイズも増えるし、自分が積み上げてきたスキルの価値が下がってしまう。それがすごく不安を招きました。 長期的に見れば、これで終わりだとは思っていません。創造性と技術力はこれからも必ず価値があるはずです。でも、ノイズがあまりに多いと山が急に大きく見えてしまい、そのスケールに圧倒されて、息苦しさを感じることもあるんです。

価値観の定義

あなたにとって「クリエイティブであること」とは何ですか?

クリエイティビティの一部は「問題解決」だと思います。多くの創作プロセスには技術的な側面があって、それがより広く、自由な発想の流れとつながっているんです。 僕にとってクリエイティブであることは多面的なものです。自分を表現し、アイデアを新しい形で解釈して提示すること。その多くは問題解決や、ある程度の技術を通して生まれます。誰でもアイデアを持つことはできます。最もクリエイティブでありながら、最も技術的ではないのは「考えること」でしょう。アイデアを思いついたり、それについて話すこともできますし、実際「話すこと」もある意味では技術なんです。 でも、技術力や問題解決力があればあるほど、自然にあふれ出てくる発想や連想、アイデアや意見、時には挑発的なものの見方などを扱って、それを現実の形に変えることができます。それはまるで錬金術のように、頭の中のものを物理的な世界に変換できるんです。 もちろん、すべての人が同じ考えを持っているわけではないと思います。でも僕にとってクリエイティビティとは、自由な思考、心やアイデアと、それを具体的な体験に変える技術的な手のバランスなんです。音楽でもアートでも詩でもゲームでも、その両方があって初めて本物になるんです。

クリエイティブであることは、あなたの人生にどんな影響を与えましたか?

母に聞いたら、おそらく「良い影響ばかりではなかった」と答えると思います。一本道ではない道に進むことになり、そのために感情的にも、時には身体的にも大変な試練を経験しました。決して楽な生き方ではありません。でもその代わりに、クリエイティブ以外の場面も含め、さまざまな体験に多様さや鮮やかさ、意味を得ることができました。 生きていることや意識を持つことを、独自の形で体験できるんです。だから、振り返っても他の生き方を選ぶことはないと思います。ルートを少し調整したい気持ちはあるかもしれませんが、「クリエイティブではない自分」を選ぶことは絶対にないですね。家族や兄弟の中にはもっと伝統的な道を選んだ人もいます。彼らの人生にもクリエイティブな要素はあると思いますが、多くは経済的安定やキャリアの安定と結びついている。そこから得られるのは安定や安心、社会的な評価ですが、僕はそれでは幸せになれないと思います。 困難やつらさがあっても、クリエイティビティのおかげで人生は豊かになりました。山はより高く、谷はより深くなりますが、その分だけ豊かさも増す。実際、たくさんの国に行き、数えきれない人たちと出会い、新しい考え方や技術、アートに触れることができました。そのすべてが僕の人生を形づくってきたし、これからもそうあり続けると思います。

日本や東京への想い

あなたにとって、東京とはどんな意味を持ちますか?

僕にとって東京は、生まれ育った場所とはまったく対照的な場所でした。そこには「許し」がありました。自分であることの許し、好きな形で失敗してもいいという許し、そしてまた立ち上がって別のことに挑戦できる許しです。 最初に来たときは、本当にいろいろな変化を経験しました。ファッションのスタイルも、音楽の趣味も、やることや趣味、友人関係も、すべてが変わっていった。他のどこでも、これほど多様なものに触れられる機会はなかったと思います。一方で東京は、クリエイティビティのメッカのような存在でもあり、同時に社会や制度に縛られることなく「自分らしくいる自由」を与えてくれる場所でもありました。 文化的にも、東京や日本にはもっと根本的な良さがあります。とても安全で、ある意味オープンマインドなんです。特に物事を深く掘り下げ、職人的に探求することに関しては。他の場所では簡単に得られないものです。 僕が育った頃、若い黒人として必ずしもそうした自由を感じられる環境ではありませんでした。今は世界的に状況が改善され、黒人の子どもたちがステレオタイプにとらわれず、自由に行動することへの偏見も少なくなってきています。でも当時はまだその過渡期にありました。だから僕にとって東京に来ることは、ツールやインスピレーションにアクセスできるだけでなく、やりたいことに自由に挑戦できる場所を得ることでもあったんです。

東京に来るとそう感じる人は多いですが、なぜ東京はそういう感覚を与えるのでしょうか?表面的に見ると、そうはならないはずですよね。

確かに、表面だけ見ればそうはならないはずです。日本は均質的な社会で、ある意味モノカルチャーですからね。でも、人々が基本的に「他人に干渉しない」というのが大きいと思います。そのモノカルチャーの一部として、「人をそのままにしておくのが文化的に正しい」とされているんです。干渉しない。もし誰かが本当におかしな行動をしていれば、必要に応じて周りが助けることもありますが、基本的には他人に害を与えない限り、誰も干渉せず放っておいてくれるんです。

東京での今の生活は、来る前に想像していたものと違いますか?

ええ、全然違います。最初に東京に来たときは、クリエイティブが盛んだと聞いていたにもかかわらず、僕は楽天でフルタイムのエンジニアをしていました。東京でクリエイティブな活動をするために、その仕事をあえて選んだんです。 そのときに生まれた問いがあります。「自分は、片手間で創作するエンジニアなのか、それとも生きるためにエンジニアをしているクリエイターなのか」。知識や経験が足りなかったせいもあって、もっとスムーズな人生になると思っていました。でも実際は寄り道だらけで、想像したようには進みませんでした。ただ、その寄り道からは大抵いいことが生まれます。何か面白い発見があったり、違う形の創作につながったりするんです。 それに、最初はこんなに長くここにいるとは思っていませんでした。せいぜい5年くらいだろうと考えていました。

これからの道のり

将来どんなことを成し遂げたいですか?自分の最も遠い未来像はどんなものですか?

いい質問ですね。以前の僕は、特に音楽を通じて経済的な成功やメインストリームでの成功に強くこだわっていました。人に出会い、友人ができ、少し成功を味わったことで、それが宣伝されているほど満たされるものでも、幸せをもたらすものでもないと気づいたんです。 今の僕は、マズローの欲求段階説に近い考え方をしています。もちろん、経済的に安定したいと思っています。そして、支え合える家族やコミュニティがそばにあり、お互いに助け合いながら幸せに暮らせること。それが基盤にあるべきものです。協同住宅のような場所や、ただ「自分の家を持つ」ということがその土台になります。 その上で、学び続け、成長し続けること。常にスキルを高め、新しいことに挑戦し、境界を押し広げて創作を続けたい。アートをつくるときは、誰かがすでにやっていることを繰り返したくはありません。新しいものを生み出したいし、リミックスしたり、まったく予想外のことを試したりしたいんです。 僕は経済的な成功そのものにはあまり重きを置いていません。本当に大事なのは、学び、革新し、周りの人と一緒に活動できて、みんなが安心して暮らせる環境にいることです。それが僕にとって理想的な姿です。商業的な成功は、その延長線上で自然とついてくるかもしれませんが、あくまで二次的なものです。

大きな目標に向かうとき、どんなステップを踏んでいますか?一歩ずつ進めるタイプですか?それとも別のアプローチですか?

うーん、それは一緒に仕事をした人に聞いた方がいいかもしれませんね。でも自分では「ステップ型」だと思います。すぐに圧倒されやすいので、ロードマップを作って、物事を小さく達成可能なパートに分けるんです。そしてそれを少しゲーム感覚にして、レベル1をクリアしたら次はレベル2、その次はレベル3へ、というふうに進めていきます。

確かに。それが目標を達成する一番の方法だと思います。

そうですね。実際に科学的にも裏付けがあって、とても効果的だと言われています。ただ、人によっては違います。巨大なプロジェクトに飛び込んで、一気にやり遂げてしまえる人もいます。 でも僕の場合、そのやり方をすると途中で自分が何をしているのか分からなくなり、結局ほかのことに移ってしまうことが多いんです。だから、物事を小さく分解して、一歩ずつ達成できる行動にしていく方が合っています。 それに加えて、常に大きな全体像と照らし合わせるようにしています。長期的に見て何を達成することになるのか?自分は何を目指しているのか?学びはあるのか?境界を押し広げられているのか?そう問いかけながら進めています。

新しい挑戦やリスクを取るとき、どのように意思決定をしていますか?

そういうときは、自分の「技術者的な脳」が働きます。プロダクトマネージャーのようにチャートを使って考えるんです。名前を忘れてしまいましたが…たしか「アイゼンハワー・マトリックス」ですね。 毎回チャートを出して使うわけではありませんが、その考え方を取り入れています。例えば新しいアルバムを作るとき、工程を分解して優先順位を決めます。まずは勢いをつけるために一番簡単なことをやる。次に必要不可欠なことをやる。そして「あるといいこと」は後回しにするか、誰かに任せます。 これは物事を小さく分解して、消化できる単位にしていく作業の一部です。そうすればどんな大きな課題でも取り組めるようになります。ことわざに「山を動かすにはどうするか?小石を一つずつ運ぶことだ」というのがあります。やがてすべて動かせるんです。

届けたいメッセージ

過去の自分に会えるとしたら、何を伝えたいですか?

ストロングゼロは悪魔だ。クラブは来週も開いているから心配するな。テックウェアはそこまでカッコよくないから落ち着け。 そして一番大切なのは、友情や家族は成功よりも重要だということ。人とのつながりを常に最優先に。

家族や友人との健全で安定した関係を持つことも、成功の一つに数えられるのではないですか?

それも成功のひとつだと思います。ただしはっきりさせたいのは、友情や家族は「名声」や「有名になること」よりもずっと大切だということです。 最後に、最初は下手でも、できなくても大丈夫なんです。腰を据えて集中することを学んでください。不快だったり難しいと感じるときこそ、正しい道を進んでいる証拠です。

モチベーションはどうやって維持していますか?

維持しなければならないんです。選択肢というより、そうしないと本当に深い鬱に落ちてしまう。だから「これをすればモチベーションが保てる」という単純な話ではありません。今週や今月に進めるプロジェクトがあるなら、モチベーションを持つしかないんです。 役に立つのは、常に新しいものに触れること。インスピレーションのある場所で暮らし、外に出て人と話し、これまでやったことのないような変なことに挑戦してみる。たとえ一見くだらないことでもです。 それから、毎日少なくとも15分はポッドキャストもYouTubeもつけずに座って、頭を静かにする時間を取ること。そうすると頭が自然に自由に動き始めて、変なアイデアが浮かんでくるんです。例えば「くしゃみをするたびにセンサーが反応して、ウェブアプリが自動的にプレイリストをリミックスして購読者に送る」とか、そんな突飛な発想です。 脳を静かにして、退屈で不快な時間を少しでも作ると、自然とアイデアが出てきます。それが助けになるんです。なぜなら、モチベーションが自動的に湧かないときに備えて「燃料タンク」にストックが必要だからです。タンクが空っぽだとその週に何も引き出せない。だからこそ、常に使える材料を蓄えておく必要があるんです

最後に、これから活動を始める若いクリエイターにアドバイスはありますか?

そうですね。世の中で起きていることを気にするのは大事ですが、それに自分の進む方向を決めさせないことです。自分が面白いと感じることをやってください。 例えばAIについて、みんな「エンジニアは取って代わられる」と言っています。でももしあなたがクリエイティブテックや音楽をやりたいなら、AIができるかどうかなんて関係ない。やりたいからやるんです。 そして、もし10年後に音楽がなぜか禁止されたとしても、作り続けてください。もちろんこれは法的アドバイスではありません。そのせいで逮捕されても僕の責任じゃないです。(笑) 一番大切なのは、世界がどう思うかや他人が「こうすべきだ」と言うからやるのではなく、自分が好きだからやる、楽しめるからやるということです。

Follow and connect with Ocean below...