香港出身のフリーランスイラストレーター、アンドリュー。昼はデザイナーとして、夜は独自のスタイルでカラフルなイラストを制作しています。3歳から絵を描き始めた「セーラームーン世代」の彼は、まさにその情熱の結晶です。アメリカでイラストレーションを学び、香港でキャリアを積んだ後、28歳で日本に移住。イラストレーションを「メッセージを伝えるストーリーテリング」と表現する彼の作品は、力強くも個性的で、見る人を魅了します。創作活動の葛藤を糧に、アンドリューは未来へのビジョンを描きながら、常に前向きなエネルギーで歩み続けています。

自己紹介

では早速ですが、自己紹介をお願いします。

アンドリューです。香港生まれ育ちで、母が台湾人です。香港の高校を卒業したあとにアメリカへ渡り、美大に進学しました。イラストレーションを専攻して、その後は香港に戻ってイラストレーターとして活動しました。 2018年頃に香港で大規模なデモがあって、「香港はもう香港じゃなくなる」と感じるようになりました。とても悲しかったです。実は昔から日本が大好きで、英語よりも日本語の方が上手だった時期もあるくらい(笑)。日本文化に夢中だったんです。 そして28歳の頃、日本へ移住することを決めました。ただ、来てすぐにコロナが始まり、ずっと家にこもる日々で、本当に大変でした。イラストレーターだけでビザを維持するのは難しいので、転職してデザイナーとして働くことにしました。 今は昼はグラフィックやブランディングのデザインをやり、退勤したらイラストの制作をしています。来年には永住権を取れればと思っていて、そうなればもっと自由に活動できるはずです。ずっとイラストレーターを続けていくつもりですが、永住権をとれたら職業に縛られず、日本で暮らし続けられること自体が楽しみですね。ラーメン屋さんとかで働くのも楽しそう。でもイラストは死ぬまでやるんだろうなと思います。

すごく興味深いです。アンドリューさんが普段デザイナーをしているとは知りませんでした。

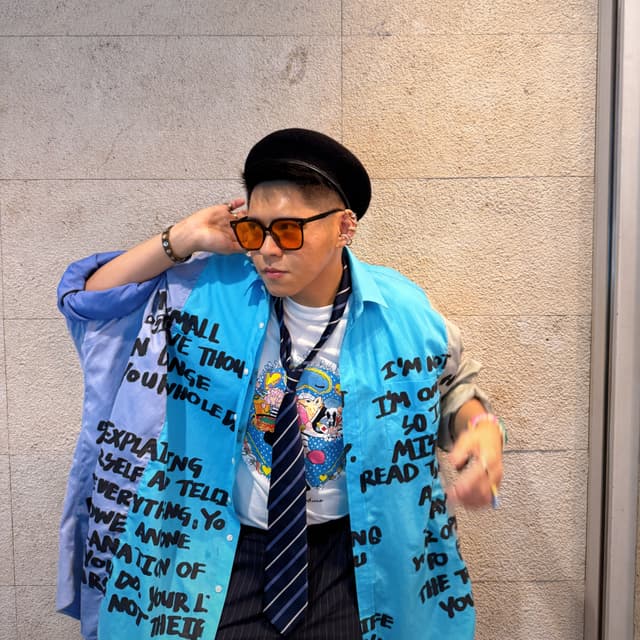

そうなんです。実は昼と夜で全然別の顔を持っています。昼間はブランディング一色な会社で働いていて、夜は自分のスタイルでカラフルなイラストを描いています。今着ているシャツもそうですが、柄や色が大好きなんです。そのギャップが面白いし、学びも多いです。収入も安定させることができて、両立できているのはありがたいですね。

同じデザイナーとして、その二面性の話はとても興味深いです。

会社の人たちも私のイラスト活動を応援してくれていて、とても良い環境です。

きっかけ

素敵ですね。ところで、どうしてそんなにイラストに夢中になったんですか?

そうですね…生まれつきだと思います。私は「セーラームーン世代」で、3歳くらいから夢中で絵を描いていました。ただ描きたくて仕方がなかったんです。アニメよりも漫画の原画の方に強く惹かれました。カラフルで夢のような世界に圧倒されて、ずっと描き続けていました。 本格的にイラストに向き合ったのは中学の頃です。理解ある環境に出会って、独学ながら「もっと上手くなりたい」と思うようになりました。美大では「うまく描く」よりも「個性を出す」ことが重視されていました。著作権やビジネスの仕組みなども学んだんです。色々なメディアやカリキュラムを通して、自分の解釈で描くことを大切にするようになったと思います。

なるほど。

夜中に描いていると、ときどき「なぜこんなに自分を苦しめてまで描いているんだろう」と思うこともあります。レイアウトや色に強くこだわりすぎてしまうんです。でも、描き終わったときの達成感や喜びは何ものにも代えがたい。だから続けていられるんです。

私はデザイナーとしてクライアントワークをすることが多いんです。だから、依頼をどう表現すればいいか分からないときは結構苦しいですね。

そうですよね。それも一つの苦しみだと思います。クライアントの「正解」が分からないまま頑張るのは大変だと思います。イラストも似ていて、デザインとイラストの間にある感覚なんです。 私たちの仕事は、クライアントのビジョンを筆を通して再現すること。でも、完全に再現するだけじゃなくて、そこに私たち自身のタッチや解釈が入るんです。だから仕事の半分はクライアントのため、もう半分は自分のスタイル。例えば「アンドリューに描いてほしい」と言われるとき、その人にしか出せない答えがある。それが面白くて、不思議で素敵なことだと思います。 昼の仕事は会社のデザインなので、ガイドラインを守ることが最優先で、自分のスタイルは関係ない場面もあります。だけどそれも勉強になるし、イラストとは全然違う部分で学べるんですよね。

イラストレーターとして初めての仕事って覚えてますか?

覚えてます。美大に通っていた頃で、最初は完全に「アーティスト」って感じで、自分の世界だけに夢中でした。ところがある時、演劇のポスターを描いてほしいという依頼をもらったんです。タイトルは決まっていたけど、内容は自由で、ほとんど「アンドリューが描きたいものを描いてくれればいい」という感じでした。 それが初めて、自分以外のために絵を描いて、お金をいただいた経験でした。確か23歳くらいのときです。今の画風とは全然違うけれど、すごく印象に残っています。

その後、スタイルも変わっていったんですね。

そうですね。最初は完全にアナログで、水彩やインクを使って描いていました。でもアナログは修正が効かない。スキャンも手間だし、仕事には向いていないなと思って。プロとしてやっていくには他人への配慮も必要だと気づいて、デジタルを取り入れるようになりました。 今はデジタルが中心ですが、アナログの質感をできるだけ残すように工夫しています。そのバランスが難しいですね。

つくる楽しさと難しさ

次の質問をさせてください。今までのお話で、イラストが大好きなのがすごく伝わってきました。描いていて、一番幸せだと感じる瞬間っていつですか?

2つありますね。1つ目は、お題をいただいて、それを自分の解釈でスケッチし始める瞬間です。お題があることで無限に発想が広がっていく。その自由な時間がすごく好きなんです。まるで広いフィールドを自由に走り回るような感覚で。 2つ目は、自分が「これはいい」と自信を持てる作品をクライアントにプレゼンして、それを見た相手が「すごい!」と感情的に喜んでくれる瞬間です。お金も発生している上で、自分の作品を純粋に好きだと感じてもらえる。そこにたどり着くまでのプロセスは大変で、苦しいことも多いですが、だからこそ達成したときの喜びは格別です。

素敵ですね。特に「お題に対して自分なりに解釈してインスピレーションが湧く」というお話が面白いなと思いました。最近、そういう「面白い解釈」ができたプロジェクトがあれば教えていただけますか?

そうですね…。普段はファッションや音楽関連の仕事が多いんですけど、ちょっと変わった案件がありました。5年ほど前、香港の老舗カフェから依頼をいただいたんです。もともとは200年以上続く漢方薬のお店で、それをリノベーションしてカフェにしたところでした。 そのカフェで「漢方薬とコーヒー豆」を組み合わせたシリーズのパッケージデザインを依頼されたんです。すごくユニークなお題でしたね。そこで私は、漢方薬の処方袋のようなパッケージの中にコーヒー豆を入れ、その上にイラストを重ねるデザインを提案しました。 最初はアナログで手描きしたものをベースにし、最終的にパッケージに落とし込みました。こんな変わったプロジェクトは今後何十年やっても出会えないと思います。とても面白い体験でした。

すごくユニークですね。逆に、一番大変だった経験とか、「もう無理かも…」と思ったことはありますか?

あります。たとえば事務所経由のお仕事で、相手が求めているものをどうしても自分の手から出せないと感じる瞬間です。スキルの問題というより、そもそも自分に依頼する理由とか、期待値がうまく噛み合っていないことがあるんです。すごく頑張っても、最終的にプロジェクトとして世に出ないこと、それが一番つらいですね。 ほかにも予算の都合で中止になったり、クライアント側の事情で止まったりもする。お支払いはいただいても、形にならないのはやっぱり悲しいですね。そんな時に限っていい作品ができたりして。そういう時は、著作権や契約に配慮しつつ、時間を置いてアレンジしてからポートフォリオに静かに入れることもあります。

キャリア初期の不安はありましたか?

毎日ありましたよ(笑)。どうやって知ってもらうか、どうやって売れるか、ずっと考えていました。でも、その不安は大事だと思っているんです。もし超売れっ子で不安がゼロだったら、たぶん工夫しなくなると思うから。 たとえばInstagramのリール機能が出た頃、「自分の制作風景を撮るのは無理」と思っていたけど、不安がありながら編集や撮影に挑戦して、少しずつ慣れていったんです。不安があるから改善するし、表現が生まれる。私にとって不安は、動き続けるための燃料ですね。

とてもポジティブなんですね。

基本、朝起きた瞬間からポジティブです(笑)。ハッピーなオーラは伝播すると思っていて、イベントで自分の好きな格好をして、スマホケースに自作のイラストを使っていたりすると、自然と会話が生まれて仕事にもつながる。先に自分がハッピーでいると、世界のほうから寄ってくる感覚があるんです。

価値観の定義

あなたにとって「イラスト」とは?

メッセージを届けるためのコミュニケーション・ツールであり、ストーリーテリングです。 ファインアートは、作家の表現を観客が各自の解釈で咀嚼していく側面が強いと思うんです。でもイラストは、見た人に「何を伝えたいか」をきちんと読んでもらうための設計が必要だと思っていて。シリーズやコレクション単位で、テーマを通して何を知ってほしいのか、そこを意識して描いています。

もしイラストレーターじゃなかったら、何をしていたと思いますか?

正直、他は考えられないです。お金をいただいて成立する自分の手段はイラストだけ。 もし「働かなくていい」としたら?…ゲームが7割、描くのが3割かな(笑)。でも結局、ゲームのアートや世界観から強いインスピレーションをもらって描きたくなる。ポップアップや展示のために“自分が欲しいもの”を描いたら、それを買ってくれる方がいてすごく嬉しかったんです。好きと仕事がつながる瞬間ですね。

日本や東京への想い

東京についてお聞きしたいです。あなたにとって東京はどんな場所ですか?

ゴールじゃなくてスタート地点。 幼い頃に日本へ旅行に来た時に原宿へ行ったんです。パンク、古着、アメカジ…多様なスタイルが共存して、しかも皆がそれを認め合っている景色に衝撃を受けました。自分を表現しても笑われない場所。人に迷惑をかけない範囲で、何をしても成立する空気がある。 最近はK-POPや海外カルチャーの影響が強くて、日本独自のイズムが薄れているのでは…と感じる瞬間もあるけれど、私は今の日本も大好きです。90年代後半〜2000年代初頭の原宿の空気には特別な憧れがあって、今も原宿は“ここで活躍したい”と背中を押してくれる場所です。

日本人って「暗黙の了解」とか「空気を読む」みたいなルールがありますよね。誰かに直接言われるわけじゃないけど、自分で自分に制約をかけているような。だから、アンドリューさんが日本をそういうふうに見ているのは、すごく嬉しいし新鮮です。

そうですね。もし自分が日本人として生まれていたら、逆に日本にはいなかったかもしれないです。私は「日本人になりたい」と思っているわけではなくて、「日本にいたい」なんだと思います。日本語は決して下手ではないけれど、発音やアクセントはまだ課題だと感じています。でもそれも含めて、この場所で活躍したい。だから今もここにいるし、しばらくは日本にいたいと思っています。

住む前と住んだ後で、日本の印象って変わりましたか?

あまり変わらなかったですね。というのも、実は住む前から何十回も日本に来ていたんです。姉が名古屋や福岡に住んでいて、その影響で文化に触れる機会も多かった。原宿に連れて行ってもらったり、タワレコで音楽を探したり。夏休みのたびに日本に来て、1ヶ月ぐらい一緒に生活することもありました。だから住む前からある程度、日本で暮らす感覚を知っていたんです。 もちろん旅行と生活は違いますが、私にとっては「想像通り」でした。むしろ長くいたからこそ、安心できたというか。

これからの道のり

アンドリューさんには、どんな未来が見えていますか?いちばん遠くても、来週のことでも構いません。想像できる「いちばん先」の自分を教えてください。

大きな理想もあるんですけど、なかなか達成するのが難しいですよね。その前に確実にやれそうな目標を立てているんです。来週はおすしを絶対食べる、みたいな。 具体的には、年末に小さな音楽フェスのイベントををやりたいと思っています。箱を借りて、知り合いのDJやシンガーを呼びたい。去年の誕生日イベントでは数十人が集まってくれて、今年はもっと面白いものにできたらと思っています。そこで人がつながっていくのが理想のひとつです。会場の装飾も自分でやるし、バナーを掲げたり、グッズを作ったり、イラストを展示したり。仲間と組んで、楽しい夜にしたいと思っています。 それから、この2〜3年は日本でしっかり活動して、これまでと違う表現やプロジェクトにも挑戦したいです。

届けたいメッセージ

最後の質問です。過去の自分に何か伝えたいことはありますか?

2つあります。 1つ目は「食べ過ぎないで」(笑)。今はパートナーと一緒に住んでいて、幸せ太りしがちなんです。あの頃の自分にも、ご飯の前に「そこまで!」って止めたい。 2つ目は「もっと早く日本に来てもよかった」。アメリカ、そのあと香港での数年も大切だけど、もう少し早く来ていたら違う出会いや経験があったのかな、と。香港は大好きだけど、時間が曖昧に流れた感覚もあって、効率よく動けたかも…と今は思います。

でも、そのタイミングじゃなかったら、今のアンドリューさんじゃなかったかもしれないですよね。

たしかに。今のパートナーにも出会えていなかったかもしれないし、今に続くご縁は“このタイミング”だったからこそなのかも。結局、必要な順番で物事は起きているんだと思います。パートナーは展示のブースでもずっと支えてくれていて、本当に大事な存在です。

素敵です。いろんなつながりが広がっていくのが楽しみですね。最後に、世界に向けて一言お願いします。

世の中の流れに流されないで。 流行っているからとか、周りの人がやってるからマネするんじゃなくて、自分のコンパスを信じて進んでほしい。ちょっとクサい言い方かもしれないけど、本気でそう思っています。

Follow and connect with Andrew Yeung below...